2025年10月1日、育児・介護休業法は、第2段階の改正が施行され、企業には新たな義務が課されます。

今回は「育児期の柔軟な働き方」「個別の意向確認・配慮」について整理します。

育児期の柔軟な働き方を実現するための措置(義務)

改正により、3歳〜小学校就学前の子を育てる労働者に対し、以下の5つの措置から2つ以上選び、制度として導入することが義務化されます。

労働者は、事業主が導入した中から1つを選んで利用できます。

また、制度選定時には過半数組合等からの意見聴取の機会を設けねばなりません。

①始業時刻等の変更(フレックス・時差出勤など)

②テレワーク等(月10日以上)

③保育施設の設置・運営等

④養育両立支援休暇(年10日以上、時間単位取得可)**の付与

⑤短時間勤務制度(例:1日6時間程度)

特に②と④については、時間単位で取得可能とすることが求められます。

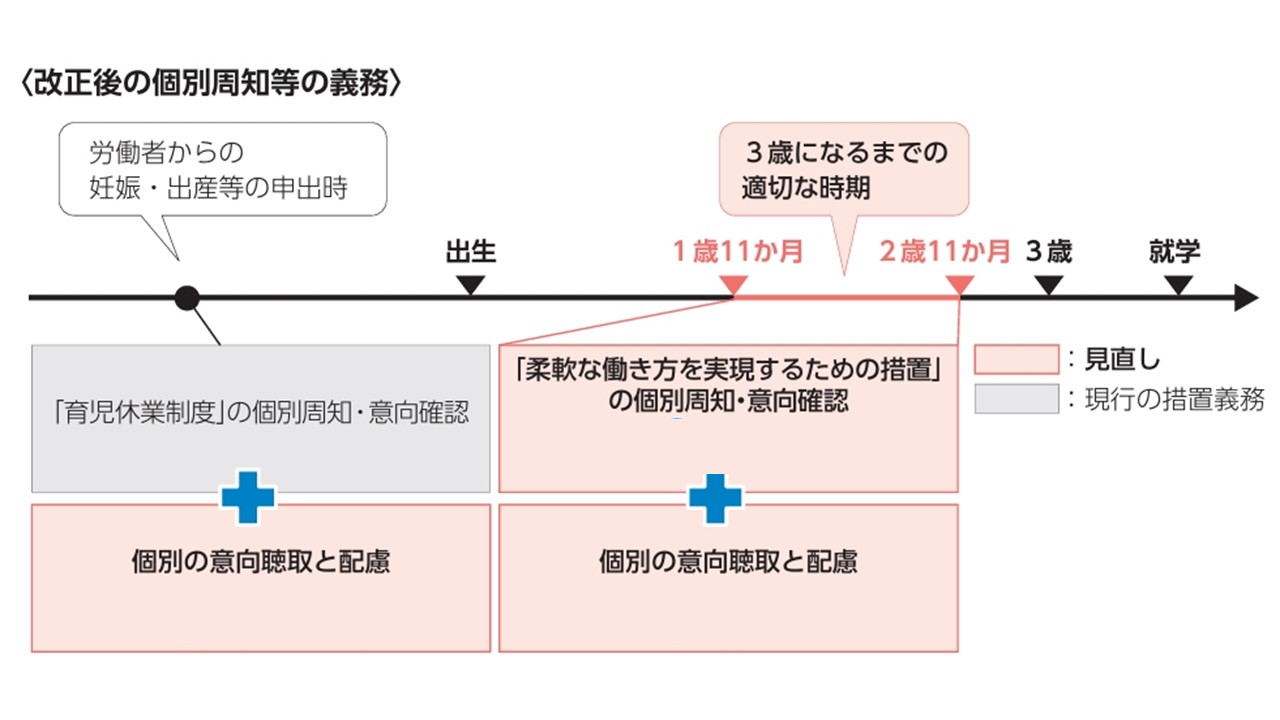

個別の周知と意向確認・配慮の義務

3歳未満の子を育てる労働者に対して、子が3歳の誕生日の1か月前までの間に、導入した柔軟措置について個別に周知と利用意向の確認を行う必要があります。

利用の判断を誘導するような説明は禁止です。

さらに、3歳〜小学校就学前の労働者にも、仕事と育児の両立に関する意向を聴取し、制度利用の配慮を行う義務があります。

◆ 制度導入の意義と対応ポイント

働きながら子育てを支援できる働き方として、企業の制度導入が求められています。

従業員の柔軟な働き方を後押しすることで、離職防止や人材定着につながります。

制度設計に際しては、労働者代表との意見聴取を行い、導入後の周知・運用ルールを整備することが重要です。

就業規則・制度規程の見直しを行い、個別周知と意向確認の方法を具体化しておきましょう。

◎ 総括との社労士からの提案

2025年10月の改正は、「育児期における柔軟な働き方の制度化」と「個々の意向を尊重した運用」が中心です。

企業には、制度導入だけでなく、個別対応の仕組みや記録の整備といった運用体制が求められています。

社会保険労務士としては、企業に対して以下を提案いたします。

・柔軟措置の導入メニューから最適な組み合わせを提案

・労使協議会における意見聴取の支援

・個別周知・意向確認の手順や資料テンプレート整備

・制度運用時の助成金や相談窓口の案内

このように、法改正に伴う義務に対応することは、制度遵守だけでなく、企業の働きやすさや魅力向上にも寄与します。来たる2025年10月施行に向け、しっかりと準備を進めましょう。